恒例の旅行が、今年も無事終わりました。昨年度は、当HP作成者は、都合により行けませんでしたが、今年は参加させていただきました。当寺では、毎年、曹洞宗の3つの主要寺院(永平寺〔福井〕・総持寺〔横浜〕・総持寺祖院〔能登〕)のいずれかを参拝しております。今年は、横浜の総持寺を参拝しました。

当寺の駐車場から、バスで出発し、新東名高速道路を通って、東京方面へ、天候にも恵まれ、車中では富士山がきれいに見えました。

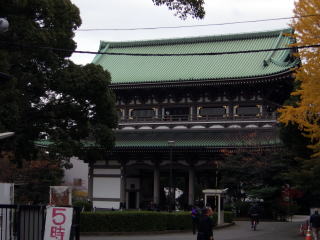

お昼頃、総持寺に到着。

総持寺の仏殿

翌日は、鎌倉へ。今年は特別企画として、臨済宗円覚寺派の本山、円覚寺へ参拝しました。当HP作成者のこだわりで、当寺(玄猷寺)の開山、夢窓疎石ゆかりの寺院を訪ねてみようという趣旨でもあります。ちょうど、紅葉の時期と重なり、見どころがいっぱいでした。

円覚寺山門

舎利殿に臨む

この奥に、神奈川県唯一の国宝「舎利殿」があるようなんですが、ここから先は、修行僧の領域で入れないそうです。

居士林

在家の修行道場だそうです。

境内を散策

さすが、臨済宗のお寺は、庭園のレベルが高い。そういえば、夢窓疎石も造園家として有名ですね。夢窓疎石の庭園で有名なのは、京都嵐山の天龍寺ですが、そこは確か世界遺産になっています。またの機会に訪れてみたいものです。

|

総持寺・大祖堂

大祖堂の内部

総持寺は、現在の曹洞宗中興の祖とされます瑩山紹瑾(1268-1325)によって石川県の能登に開山されたお寺ですが、明治年間に能登の総持寺が火災で焼失し、明治44年(1911)に横浜の地に移転しました。能登の総持寺は、総持寺祖院として復興を遂げますが、それ以後本山としてはこの横浜の総持寺が担うことになります。

ひたすら出家者の理想を貫いた曹洞宗の開祖道元禅師を象徴するような永平寺とは対照的に、その教えを庶民層まで浸透させ、曹洞宗という教団を確立した瑩山禅師の理念にかなった現実主義を象徴しているかのようにも思えます。移転当初は田舎でしたが、現在では都市開発が進み、JR「鶴見駅」の近くに隣接しています。都心にもアクセスが便利です。敷地は永平寺より広いようです。境内には、墓地もあり、昭和の大スター石原裕次郎のお墓があることで有名です。

翌日

円覚寺・仏殿

円覚寺は、鎌倉五山の第二位のお寺。北条時宗が祀られていることで有名です。北条時宗が中国(宋)から招いた禅僧、無学祖元が開山となり、創建されます。「円覚寺」という寺院名は、建立の際、『円覚経』という経典が出土したということに由来するそうです。

その後、歴代住職には、夢窓疎石の名前もあります。また、明治時代には、その当時の管長、釈宗演という僧侶が、仏教学者の鈴木大拙とともにアメリカに渡り、欧米人に初めて「禅」を紹介します。以来、禅は、「ZEN」として、国際的に注目されるようになりました。皮肉にも、インド・中国に発する宗教(梵語ではディヤーナ、音写すると「禅那」)が、日本語の発音「禅(ゼン)→ZEN」で欧米に普及してしまったんですね。

仏殿の内部(宝冠釈迦如来像)

宝冠をかぶったお釈迦様が鎮座していらっしゃいます。キリッとしたお釈迦様のお顔に特徴があります。3年前に、近隣の建長寺という臨済宗建長寺派の本山を参拝しましたが、そこではお地蔵様の細くて大きな目つきが印象的でした。そのお地蔵様と共に、この宝冠をかぶったお釈迦様も参拝者に何かを語りかけているようで、その愛嬌(?)に好感が持てました。

天井には龍が~。

仏殿の天井画(白龍図)

|